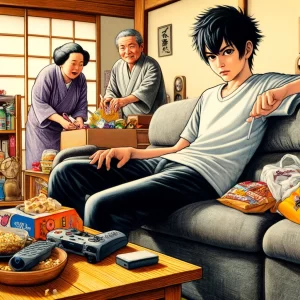

親のすねかじりとは、成人しても親に経済的に依存し続けることを言います。

親のすねかじりの末路はどうなるのでしょうか?

この記事では、親のすねかじりがもたらす様々な末路と、その原因や心理的特徴、そして脱却するための具体的な対処法について解説します。

まずは、親のすねかじりの末路についてです。

親のすねかじりの末路10選

一人前になるのが遅くなる

親のすねかじりを続けると、自分で生活を管理する能力が育ちにくくなります。

親がすべての面倒を見てくれるため、自分で料理をする、洗濯をする、または予算を立てるなどの日常生活の基本が身につかず、結果として社会で自立するのが遅れてしまいます。

お金の使い方がわからなくなる

金銭管理は自立した大人にとって重要なスキルですが、親のすねかじりが続くと、これが身につきません。

親からの金銭的なサポートに慣れてしまうと、自分で稼ぐ努力や節約の重要性、貯金の習慣が育たなくなり、将来的に経済的な困難に直面するリスクが高まります。

友達とうまくやっていく力がつかない

人間関係のスキルも、親に依存しているとなかなか身につきません。

自分の問題を親が解決してくれることに慣れてしまうと、友達とのトラブルや意見の不一致を自分で解決する力が育ちません。

これが原因で、社交場面での振る舞いが未熟な大人になることも少なくありません。

自分で好きな仕事を選びにくくなる

親の経済的な援助に頼る生活を送っていると、自分のキャリアを自由に選ぶチャンスを失いがちです。

経済的な安定を求めるあまり、本当に情熱を感じることができる仕事ではなく、ただ生活を支えるための仕事を選ばざるを得なくなることもあります。

いつも親に頼ってしまう

すねかじりが長期間にわたると、親がいない状況に直面したときに自分で問題を解決できない場合が多くなります。

例えば、家を借りる際の手続きや、緊急時の対応など、自分の生活に必要な判断を下す能力が低下します。

これにより、常に他人の助けを求める傾向が強まり、精神的にも自立するのが難しくなるのです。

自信が持てなくなる

長期間親に依存して生活すると、自己の価値や能力に疑問を持ち始めるかもしれません。

例えば、一人で何かを成し遂げた経験が少ないため、新しい課題や困難に直面すると、「自分にはできない」と感じることが多くなります。

このような状況は、自己効力感—つまり、自分の力で問題を解決できると信じる心理的な感覚—を弱め、自信の喪失につながります。

未来の計画が立てにくい

親の経済的支援に頼る生活を続けると、自分で将来を計画することが困難になります。

なぜなら、日々の生活が保証されているため、長期的な目標を設定する必要性を感じにくくなるからです。

この状態が続くと、キャリアの進路を定めることや、個人的な成長につながる目標を立てることが遅れることになります。

親との関係に問題が生じる

親のすねかじりを続けることは、親子関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。

親が経済的支援を惜しまなくても、その状況が続くと、親はいつかは疲れ果ててしまい、その結果、感謝の念を欠いた態度や期待に応えられない自分への不満が親子間に緊張を生じさせることがあります。

独立した生活への恐れ

自分の生活を親が支えてくれるという安心感に慣れてしまうと、一人で生きていくことに対する不安が強まることがあります。

独立することの恐れは、実際に自分一人で生活を始めようとする時に、過剰なストレスや不安を引き起こし、自立をさらに困難にします。

自分の決断力が育たない

親のすねかじりは、自分で決断を下す機会を奪います。日常的な選択から重要な人生の決断まで、親が前面に出てきてすべてを決めてしまうと、自分自身の意志決定能力が発達しません。

このような環境下で育った人は、自分の選択に自信を持つことができず、他人に頼りがちになる傾向があります。

親のすねかじりの特徴

親に金銭的な支援を求め続ける

親のすねかじりをしている人は、自分の収入だけではなく、日常的な支出や特別な購入のためにも親の経済的支援を当てにします。

この習慣が身につくと、自分でお金を稼ぎ、管理する能力が身につきにくくなります。

例えば、友人との外出、趣味の活動、さらには家賃や車の支払いまでもが親の財布から支払われることが多くなります。

トラブルが起きたときに自分で解決せず、親に任せてしまう

問題や困難が生じた場合、自立心が育っていない人はすぐに親に解決を求めます。

これにより、自己解決のスキルが育たず、ささいなことでも親の介入を必要とするようになります。

たとえば、職場での小さな対人関係の問題や、アパートの管理者との交渉など、日常生活のさまざまな場面で親が前面に出て対応することが一般的です。

自立心が育たない

親のすねかじりを続けることは、自立心の発達を大きく妨げることがあります。常に親がサポートしてくれる環境では、自分で行動を起こす必要性を感じにくくなります。

その結果、自分の決断を下す機会が少なくなり、独立した思考が育ちにくい状況に陥ります。

将来への不安が多い

経済的な依存は、将来に対する不安を増大させる可能性があります。

自分一人で生活する自信がないため、老後の経済的な不安や、もし親が支援できなくなった場合の生活の不安など、多くの心配事が頭をもたげます。

このような不安は、精神的なストレスを引き起こし、さらに自立への一歩を踏み出すのを難しくします。

親のすねかじりになる原因とは?

過保護な育て方

過保護な育て方が親のすねかじりになる一因として挙げられます。親が子供のためにすべてを行ってしまう育て方は、子供が自立する機会を奪います。

例えば、常に子供の日常生活の細部に介入し、子供に自分で決断させる場を与えないことがあります。

このような環境下では、子供は自分の選択に自信を持つことができず、大人になってからも自分の問題を自分で解決する能力が育ちません。

経済的な理由

経済的な不安定さも、子供が親に依存し続ける一つの理由です。特に経済的に困難な家庭環境では、子供は成人しても自立する代わりに、安定した収入のある親に頼り続けることがあります。

この状況は、子供が自分で安定した収入を得るための動機付けを弱めることにつながり、自立への道のりを複雑にします。

社会的なプレッシャーと不安

社会的なプレッシャーや不安も、親のすねかじりに大きく寄与します。現代社会においては、若者を取り巻く就職環境の厳しさや、経済的な不確実性が高まっています。

このような状況は、若者に将来に対する強い不安を与え、結果として親に対する依存を深めることがあります。

自己効力感が低下すると、自分の力で生活を立て直すことへの自信が持てなくなり、親が提供する安全な環境に留まる選択をすることが多くなります。

親のすねかじりの心理とは?

親への感謝が足りない

親のすねかじりをする人々の多くは、親への感謝の気持ちが足りない傾向にあります。

これは、親から受ける恩恵が日常的であるため、それが当たり前と感じるようになり、その価値を見落としてしまうからです。

たとえば、親が支払う家賃や食費、学費などの恩恵に対して、感謝することを忘れがちになります。

この状態が続くと、親への依存度が高まる一方で、それに見合った感謝や相応の行動が伴わないことが多くなります。

自己責任の意識が低い

自己責任の意識が低いのも、親のすねかじりの一因です。

自立する過程で、自分の行動やその結果に責任を持つことが重要ですが、常に親が支援してくれる環境にいると、自分の失敗や問題に対して自分で対処する必要がなくなります。

例えば、仕事でミスをした場合でも、その影響を感じる前に親が何とかしてくれると期待してしまうことがあります。このような状態では、自己成長の機会が減少し、独立心が養われにくくなります。

親からの独立を避けたい

親からの独立を避けたいという心理は、親のすねかじりにおいて一般的です。

この心理は、親が提供する安心感や安全性、便利さを手放したくないという願望から生じます。独立には不確実性やリスクが伴うため、安全な現状を維持しようとします。

具体的には、自分でアパートを借りる、車を購入する、または定職に就くなどのステップを躊躇することがあります。

将来への計画が立てられない

親のすねかじりをしている人は、将来に対する具体的な計画を立てることが困難です。これは、現在の生活が親のサポートによって成り立っているため、自分で将来を設計する能力が育たないからです。

また、経済的自立がないために、キャリアや個人的な目標に対する計画が曖昧になりがちです。例えば、職業訓練に参加する、海外で働く、自己投資をするなどの将来の目標が設定しにくくなります。

親のすねかじりの口癖は?

親のすねかじりの口癖は、その人々の心理的状態を反映しており、彼らがどのように自己認識と環境との間でバランスを取ろうとしているかを示します。

「自分でやるのは難しい」

この口癖は、自己効力感が低いことを示しています。自己効力感とは、自分の力で問題を解決できると信じる能力のことです。

親のすねかじりをしている人は、新しい課題や責任に直面すると、自分にはそれを乗り越える能力がないと感じることが多く、簡単に挑戦を避ける傾向があります。

たとえば、自分でアパートを探すことや、新しい仕事を始めることをためらうことがよくあります。

「まだ大丈夫だよね?」

この発言は、時間に対する緊急感が欠けていることを示しています。常に「まだ時間がある」と考えることで、必要な行動を先延ばしにします。

この遅延は、自立への道をさらに遠のかせ、依存状態を長引かせる原因となります。例えば、経済的な自立を目指すべき時期においても、行動を起こさず現状維持を選ぶことがあります。

「あとでやるよ」

先延ばしの典型的な表現です。この口癖は、即座に行動を起こす意欲の欠如を表しており、親のすねかじりをしている人々には一般的な特徴です。

重要な決断や行動が必要な場面で、このフレーズを使うことで、実際には何も行動しないまま時間だけが過ぎていくことが多いです。

「もう少しで自立できるから」

この言葉は、未来への希望を示しながらも、現状からの脱却が不確かであることを暗示しています。

自立への具体的な計画がない状態で、楽観的な見通しを表現することは、しばしば行動不足を正当化する手段として使用されます。

「親がいるから大丈夫」

安心感を提供する親の存在を前提にした発言です。この口癖は、自分自身で問題を解決する代わりに、親を常にバックアップとして頼ることを示しています。

これにより、自立心が育たず、親がいない状況に直面した際の不安が増大します。

「それ、親に聞いてみる」

決断を他人、特に親に依存する傾向を示すフレーズです。自分で決めることを避け、親の意見や指示に従うことで、自己決定の責任から逃れようとします。

これは、自立した成人として必要な自信と判断力を養う機会を自ら放棄していることになります。

親のすねかじりの話し方は?

断定を避ける話し方

親のすねかじりをする人々は、しばしば断定的な言い方を避け、自分の発言に確信を持たせないことが特徴です。

このような話し方は、自分で決定を下すことに対する不安や自信の欠如を表しています。

例えば、「多分、それがいいと思うけど、わからないな」といった表現が典型的です。この話し方は、自らが責任を持つことから逃れ、他人(特に親)に決断を委ねる傾向があります。

質問形式で話す

親のすねかじりをする人は、自己表現を質問形式で行うことがよくあります。これにより、他者からの意見や承認を求めることが多いです。

「これでいいと思う?」や「どう思う?」という形で自分の意見や行動を他人に確認させるのです。この話し方は、自分の選択に自信がないことを示し、常に他人の支持を必要とします。

曖昧な表現を好む

明確な意見を述べることを避け、曖昧な表現を用いることは、親のすねかじりの典型的な特徴です。

「たぶん」「いずれ」「多分そうなる」といった不確かな言葉遣いを好むことで、具体的な約束や計画から逃れることができます。

このような話し方は、自分の立場を明確にすることを避け、常に「逃げ道」を確保しておくためです。

被害者意識を示す話し方

自分が困難な状況に置かれた被害者であると表現することで、同情を引き出すことがあります。

「いつも僕が悪いわけじゃないのに」とか「どうしていつも私だけこんな目に遭うの?」という言い方は、自己責任を回避し、他人に対する同情や支援を引き出そうとする試みです。

常に擁護を求める

話し方において常に他人に擁護を求めるのも、親のすねかじりの人によく見られる特徴です。

自分の行動や選択を正当化するために、「君ならどうする?」や「これが正しいと思う?」といった言葉で常に承認と支持を求めます。

これにより、自己の行動に自信が持てず、他人の意見に依存することが多くなります。

未来について話を避ける

未来の計画や目標について具体的に話すことを避けるのは、親のすねかじりをしている人々の一般的な傾向です。

この話し方は、将来に対する不確実性や恐怖を反映しており、「まだ決めていない」「そこまで考えていない」といった表現が一般的です。

具体的な計画を立てることを避けることで、現状の安全な環境を維持しようとします。

親のすねかじりはどんな性格をしている?

自立心が足りない

親のすねかじりをする人々は、しばしば自立心が足りないという特徴が見られます。この性格特性は、自分で日々の決断を下す能力が低く、常に他人(特に親)に依存して生活する傾向にあります。

例えば、一人で外出する、料理をする、あるいは金銭管理を自分で行うといった基本的な生活スキルが未発達である場合が多いです。

このような性格は、自己成長の機会を自ら放棄している形とも言えます。

過度に依存する気質

親のすねかじりにおいては、過度に依存する気質が一般的です。この性格特性は、他人への依存を心理的な安心感と結びつけ、自分の力だけでは生きていく自信が持てない状態を指します。

具体的には、日常生活の決定や問題の解決を親に依頼することで顕著に表れます。この依存心は、経済的だけでなく、感情的な支援にも及びます。

未来に対する不安

未来に対する不安も、親のすねかじりをする人々の特徴の一つです。この不安は、将来的な自立に対する恐れや、自分だけの力で生活することへの自信の欠如から生じます。

例えば、キャリア形成や経済的な自立を考える際に極度のストレスや不安を感じることがあります。これにより、行動する前から躊躇してしまい、進歩の機会を自ら閉ざしてしまうことがあります。

決断力の欠如

決断力の欠如は、親のすねかじりをする人々に共通の性格特性です。この特性は、自分で責任を持って決定を下すことを避け、可能な限り他人(主に親)に選択を委ねようとする傾向にあります。

日常的な選択から重要な人生の決断まで、継続的な依存は、自身の意思決定能力を未発達のままにしてしまいます。

自己中心的な傾向

自己中心的な傾向も、親のすねかじりをする人々によく見られる性格特性です。この性格は、自分のニーズや要求が他人(この場合は親)によって常に満たされるべきだという考えに基づいています。

これにより、自分の問題や欲求を他人が解決すべきと考え、相互依存の関係を強化します。

このような考え方は、親との健全な関係を妨げ、社会的な対人関係にも悪影響を及ぼすことがあります。

自分が親のすねかじりとならないために気をつけるべきことは?

自分で決断する力を養う

自立した大人として生きていくためには、自分で決断を下す力を養うことが非常に重要です。これには、日常的な小さな決定から始め、徐々に大きな決断を自分で行う練習をすることが役立ちます。

たとえば、何を食べるか、どの服を着るかといった日常の選択から自分で決め、自信を持ってそれを実行することが大切です。

お金の管理を自分で行う

金銭管理は自立の基本であり、自分の収入と支出をしっかりと把握し、計画的にお金を使うことが求められます。予算を立て、不必要な出費を控える習慣を身につけること。

また、貯金も重要であり、未来の不測の事態に備えるためにも、定期的に一定額を貯金することが推奨されます。

自立に向けたスキルを身につける

自立には、料理、掃除、洗濯などの基本的な生活スキルが必要です。これらのスキルを身につけることで、日常生活を自分自身で支える能力が育ちます。

また、これらの活動を通じて、時間管理や計画的に物事を進める能力も自然と養われるでしょう。

目標設定と計画の立て方

将来の自分がどうなりたいかを明確にし、その目標を達成するための計画を立てることが大切です。

目標を設定することでモチベーションが生まれ、計画に沿って行動することで自分の夢や目的に近づくことができます。

例えば、職業訓練を受ける、特定の資格を取る、あるいは外国で働くなど、具体的な計画を立てることが重要です。

感謝の気持ちを忘れない

親への感謝の気持ちを常に持つことは、心のバランスを保ち、健全な親子関係を維持するのに役立ちます。

親がしてくれることに感謝し、できることならそれに報いる態度を示すこと。これは精神的な健康を保つ上で非常に有効です。

社会との繋がりを大切にする

友人やコミュニティとの健全な関係を築くことは、社会的なスキルを向上させ、精神的な支えを得る上で重要です。

交友関係を広げ、様々な人とのつながりを持つことで、多様な価値観や考えを学び、人生における多くの局面での支援を得ることができます。

自分が親のすねかじりになっているなら反省しよう!どのように

小さな自立の目標を設定する

自分が親のすねかじりになってしまっていると感じたら、まずは小さな自立の目標から始めましょう。

例えば、自分の部屋を自分で掃除する、一週間の食事メニューを自分で計画してみる、小さな金額でも自分で管理する貯金を始めるなど、日常生活の中でできることから手をつけます。

これらの小さな成功体験が積み重なることで、自信を持って次第に大きな事にも挑戦できるようになります。

親との健康的な距離感を見つける

親との健康的な距離感を見つけることは、自立に向けた重要なステップです。

具体的には、日々の生活の中で親に依存しなければならない場面を減らし、自分でできることは自分で行うように心がけます。

たとえば、親に頼りがちな買い物や、決断事項を自分で決めるようにすることが一歩です。

また、精神的な依存から脱却するためにも、自分の感情や問題について友人や他の信頼できる大人と話す時間を持つことも有効です。

自己責任を受け入れる

自己責任を受け入れることは、自立への道で非常に重要です。これは、自分の行動や決断の結果に対して責任を持つという意味です。

自分の選択が生んだ結果に対して、他人(親を含む)ではなく自分が責任を負うことを意識し、自分で問題解決を図ることが必要です。

これには、失敗を恐れずに新しい挑戦を続けることも含まれます。

助けを求める勇気

自立する過程で困難に直面したとき、適切な助けを求めることも重要です。これは、自己依存を目指す中で他人の支援を得ることが、時には必要であると認識することです。

例えば、精神的なサポートが必要なときはカウンセラーの助けを借りる、新しいスキルを学ぶためにクラスに参加するなど、自分を成長させるためのリソースを活用することが大切です。

将来計画の見直しと具体化

自立を目指すうえで、将来計画の見直しと具体化は避けて通れない課題です。

自分のキャリア、金銭管理、生活スタイルについて具体的な目標を設定し、それを達成するためのステップを明確にします。

目標を紙に書き出し、それを達成するために何をすべきか、どのようなサポートが必要かを具体的に計画することが推奨されます。

まとめ

親のすねかじりから抜け出すことは容易ではありませんが、自己反省と積極的な行動が鍵となります。

自立の目標を設定し、健康的な親子関係を築くこと、そして将来に向けて具体的な計画を立てることが重要です。

この記事が示すように、小さな一歩から始めて、徐々に自己責任を受け入れ、自立へと進んでいく勇気を持ちましょう。あなたの人生は、あなた自身の手で切り開くものです。